Am 9. November wurde im Anschluss an einen Stolperstein-Rundgang die erste Station des neuen Projekts „Bewegte Geschichte – Orte der Erinnerung“ eingeweiht

Es ist ein nasskalter, grauer Novembersonntag, einer jener Tage, an denen es gar nicht richtig hell werden will. Dennoch sind an diesem Tag des Gedenkens an die November-Pogrome der Nationalsozialisten 1938 rund 25 Menschen auf den Stübenplatz zum Stolperstein-Rundgang gekommen.

„Wir wollen auf unserem Rundgang der Opfer des Nationalsozialismus in Wilhelmsburg gedenken“, sagt Darijana Hahn, Mitarbeiterin der Wilhelmsburger Geschichtswerkstatt. Gemeinsam mit dem Musiker Ulrich Kodjo Wendt gestaltet sie den Gedenkgang im nördlichen Reiherstiegviertel. Wendt hat sein diatonisches Akkordeon mitgebracht und für jede Station ein Musikstück ausgesucht. Zum Start spielt er das jiddische Lied „’s brent“ („Es brennt“) von Mordechai Gebirtig, der es 1938 in Reaktion auf die Verfolgung der jüdischen Bevölkerung in Polen schrieb. Das Lied ruft zum Widerstand auf und kritisiert im Refrain all jene, die nur zuschauen, wenn Unrecht geschieht: „Und ihr steht und schaut umher mit verschränkten Armen/Und ihr steht und schaut umher/Unser Städtchen brennt!“

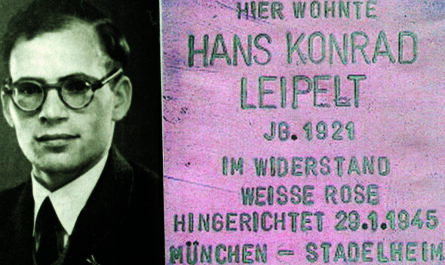

18 Stolpersteine für Menschen, die im Nationalsozialismus verfolgt und ermordet wurden, liegen in Wilhelmsburg. Ein Großteil davon geht auf eine gemeinsame Initiative der Geschichtswerkstatt und des WIR von 2004 zurück (WIR 09_2004). Die ersten drei Steine wurden 2002 für die Familie Leipelt (WIR 16.6.2021) verlegt. Konrad und Katharina Leipelt wohnten mit ihren beiden Kindern Hans und Maria in der Mannesallee 20. Konrad Leipelt war technischer Direktor der Wilhelmsburger Zinnwerke. Maria und Hans schlossen sich 1943 dem Widerstand der „Weißen Rose“ an. Aus der Familie überlebte einzig Maria Leipelt, sie emigrierte in die USA. Die Stolpersteine in der Mannesallee spielen aktuell eine wichtige Rolle in der kritischen künstlerischen Intervention am „Kriegerdenkmal“ hinter der Emmauskirche (WIR 30.10.2025).

Familie Laser

Der erste Halt findet an den Stolpersteinen vor dem Wohnhaus der Familie Laser im Vogelhüttendeich 40 statt: Drei Steine liegen dort für Rudolf Michel Laser (*1920), Adolf Leo Laser (*1918) und ihre Tante Clara Cohn (*1888). „Die Lasers hatten ein Geschäft für Herren-Konfektion dort in dem Eckhaus gegenüber“, erzählt Darijana Hahn und weist auf die Ecke Vogelhüttendeich/Ilenbuller. Das ehemalige Ladengeschäft im Erdgeschoss ist an den großen Fenstern noch immer gut zu erkennen. „Sie gehörten zu dem guten Dutzend jüdischer Familien aus Posen und Schlesien, die seit der Industrialisierung und der Einrichtung des Freihafens ab 1888 nach Wilhelmsburg eingewandert waren“, erklärt Hahn. So war der Vater Hermann Laser (*1875) mit mehreren seiner Geschwister vor dem Ersten Weltkrieg von Wongrowitz in Posen nach Hamburg gekommen.

Über die Lasers und ihre Geschichte konnte verhält-nismäßig viel in Erfahrung gebracht werden, denn es gibt einige Selbstzeugnisse und vor allem die Berichte von Zeit-zeug*innen. Diese und andere Zeitzeug*innen-Interviews sind in dem Buch „Zerbrochene Zeit – Wilhelmsburg in den Jahren 1923 – 1947″1, das die Geschichtswerkstatt 1993 herausgegeben hat, festge-halten.

Die Geschichte des Nationalsozialismus in Wilhelmsburg war eines der ersten Themen der damals noch jungen Geschichtswerkstatt unter ihrer Leiterin Margret Markert. Zu Beginn der 1990er Jahre begann die manchmal geradezu detektivische Recherche nach den Lebensgeschichten der Menschen, die bis heute andauert.

In ihrem Geschäft verkauften die Laser-Brüder Herrenschuhe, Anzüge und Jungenunterkleidung. Sie beschäftigten zwei Verkäuferinnen, einen Verkäufer, einen Dekorateur und ein Lehrmädchen. Der Laden war beliebt und von ihren Zeitgenoss*innen werden die Lasers als großzügig und freundlich beschrieben.

Rudolf Michel wurde 1942 nach Auschwitz derportiert, Adolf Leo 1941 nach Riga und von dort nach Bergen-Belsen, Clara 1941 nach Minsk. Alle drei sind ermordet worden, die exakten Todesdaten sind nicht bekannt. Zwei anderen Familienmitgliedern gelang die Flucht nach Buenos Aires.

Darijana Hahn hat zwei alte Fotos mitgebracht, die jetzt fleißig von Hand zu Hand gehen. Schnell senkt sich die Dämmerung. Kodjo Wendt spielt ein Lied aus dem Rigaer Ghetto. Margret Markert und Hahn putzen die drei Stolpersteine. Dann wird auf jeden Stein eine weiße Rose gelegt.

Bruno Schulz

Weiter geht der Rundgang, vorbei am ehemaligen Geschäft der Laser-Brüder den Ilenbuller hinunter, dann ein Stück Richtung Osten durch die Grünanlage am Ernst-August-Kanal zum Ilenbrook. Vor Hausnummer 14 der Backsteinbauten aus den 1980er Jahren liegt ein einzelner Stolperstein. Er ist für Bruno Schulz (*1912). Bruno Schulz war Musiker und homosexuell. Er lebte hier zuletzt bei seiner Mutter, damals war es die Henriettenstraße 14.

„An Bruno Schulz hat sich niemand persönlich erinnert“, berichtet Darijana Hahn. Im Verzeichnis der Hamburger Stolpersteine der Landeszentrale für politische Bildung Hamburg heißt es: „Er gehört zu den Homosexuellen, über deren Schicksal nur noch einige Gefangenenkarteikarten Auskunft geben können. Die Strafjustizakten zu den gegen ihn geführten Verfahren, die ausführlichere Hinweise über seine Biografie enthalten hätten, sind vernichtet worden.“

Paragraf 175

Über das Leben der Menschen, die als Homosexuelle verfolgt wurden, gibt es allgemein weniger Kenntnisse, denn ihre Kriminalisierung und Diskriminierung war gesellschaftlich und juristisch seit dem Kaiserreich fest verankert und hielt bis weit in die Jahre der Bundesrepublik an: Der 1871 eingeführte Paragraf 175 stellte „widernatürliche Unzucht“ zwischen Männern unter Strafe. Er galt auch in der Weimarer Zeit. Die Nazis verschärften ihn – nun konnten Menschen schon wegen des Verdachts der Homosexualität für zehn Jahre inhaftiert werden. Nach dem Krieg galt der Paragraf 175 in dieser Form in Westdeutschland noch bis 1969. Dann wurde er entschärft. Erst 1994 wurde er ganz abgeschafft. Die Anerkennung als Opfer des NS-Regimes blieb den verfolgten Homosexuellen lange verwehrt und die bundesrepublikanische Gesellschaft mochte sich an sie noch weniger erinnern als an ihre ehemaligen jüdischen Mitbürger*innen.

Eine Aneinanderreihung von Verurteilungen und Haftstrafen

„Bruno Schulz wurde ,auf Wanderschaft‘, wie es hieß, wegen kleinerer Diebstähle in Stade, Ludwigslust und Flensburg zu Gefängnisstrafen verurteilt“, erzählt Hahn. „Wahrscheinlich hat er versucht, sich als herumreisender Musiker seinen Lebensunterhalt zu verdienen.“ Als er 1939 gerade aus dem Männergefängnis Fuhlsbüttel entlassen worden war, wurde er sofort wieder von der Polizei aufgegriffen, diesmal wegen seiner Homosexualität. Das war der Beginn einer Aneinanderreihung von Verurteilungen und Haftstrafen nach Paragraf 175. Bruno Schulz starb 1943 im KZ Neuengamme. Seine mühsam rekonstruierte Geschichte lässt sich in dem Buch „Homosexuellenverfolgung in Hamburg 1919 – 1969″2 nachlesen.

Es ist dunkel geworden. Von Bruno Schulz gibt es keine Selbstzeugnisse und keine Bilder zum Herumgeben, nicht einmal von seinem Wohnhaus in der damaligen Henriettenstraße. Niemand hat nach seinem Tod etwas über ihn erzählt oder seine Musik erklingen lassen. Dennoch scheint er in diesem Moment allen lebendig vor Augen zu stehen, das bedrückende Bild eines um sein Leben gebrachten jungen Mannes. Die Gruppe ist still geworden. Kodjo Wendt sagt, er fühle sich Bruno als Musikerkollegen besonders verbunden. Außerdem habe sein Großvater im selben KZ gesessen. Lange hat er nach der passenden Musik gesucht und spielt nun auf dem Akkordeon „Over The Rainbow“ von Harold Arlen aus dem Jahr 1939. Den Text hat Edgar „Yip“ Harburg geschrieben. „Yip steht für Yipsel, was das jiddische Wort für Eichhörnchen ist“, erzählt Kodjo. „Over The Rainbow“ wurde zur Hymne der Schwulenbewegung und inspirierte die Gestaltung der Regenbogenfahne. Nachdem die letzten Töne verklungen sind, bleiben alle noch einen Moment sichtlich bewegt um den blankgeputzten Stolperstein und die weiße Rose darauf stehen.

Familie Levy

Dann geht es zur letzten Adresse des heutigen Rundgangs, dem Haus Veringstraße 20. Dort steht schon eine kleine Menschen-traube um den Hauseingang und eine links davon aufge-stellte Leinwand herum. Hier soll gleich die erste Station des neuen multimedialen Projekts „Bewegte Geschichte – Orte der Erinnerung“ der Geschichts-werkstatt eingeweiht werden.

Erinnert werden soll an dieser Stelle an den jüdischen Arzt Dr. Arthur Levy (*1879), der in dem Haus mit seiner Familie wohnte und gemeinsam mit seiner Frau Else eine Praxis für Allgemeinmedizin und Geburtshilfe betrieb. Er und Else hatten drei Söhne, Hans (*1911), Kurt (*1912) und Ernst (*1915). „An Arthur Levy gibt es Erinnerungen von Zeitzeug*innen“, berichtet Darijana Hahn. Sie können im Buch „Zerbrochene Zeit“ nachgelesen werden. Wenn man ihnen glauben kann, war Dr. Levy ein angesehener Arzt mit vielen Patient*innen und das Ehepaar Levy war beliebt und geachtet. Levy behandelte in seiner Praxis regelmäßig mittellose Menschen kostenlos und war Schularzt an der „Freien Schule“. Als Sozialdemokrat arbeitete er in der Arbeitslosenhilfe mit und saß im Gemeinderat. Gleich ab 1933 wurde die Familie drangsaliert und die Praxis wiederholt angegriffen. 1935 verließen die Söhne Deutschland, 1938 Else und Arthur Levy. Alle überlebten Nationalsozialismus und Krieg. Aber erst 1947, mit Ankunft von Kurt Levy, war die ganze Familie in New York wieder vereint.

Der neue „Erinnerungsort“

Obwohl mittlerweile auch Stolpersteine für Menschen, die überlebt haben, verlegt werden – schließlich sind auch sie Opfer der Verfolgung und Entrechtung und mussten Furchtbares erleben -: Einen Stolperstein für die Familie Levy gibt es nicht. Stattdessen hat sich die Geschichtswerkstatt hier für den ersten der neuen „Erinnerungsorte“ entschieden.

Rechts neben der Haustür von Nummer 20 ist ein Schild angebracht, das dem ursprünglichen Praxisschild Dr. Levys entspricht. Damit niemand denkt, hier befände sich wirklich eine Praxis, ist es allerdings in Neongrün gehalten. Rechts unten in der Ecke der Tafel befindet sich ein QR-Code unter dem Interessierte mehr zur Familie Levy und dem Gedenk-Projekt erfahren können.

„Das Projekt ,Wer war Dr. Levy?‘ ist der Anfang einer Serie des Erinnerns im öffentlichen Raum, an Orte und Menschen, die sonst vergessen werden“, sagt Oliver Menk, Leiter der Geschichtswerkstatt. „Drei Arten von Erinnerungsorten wollen wir mit dem Projekt in Zukunft hervorheben: Orte der Zwangsarbeit, Orte von verdrängten, verfolgten Menschen und Orte des Widerstands.“

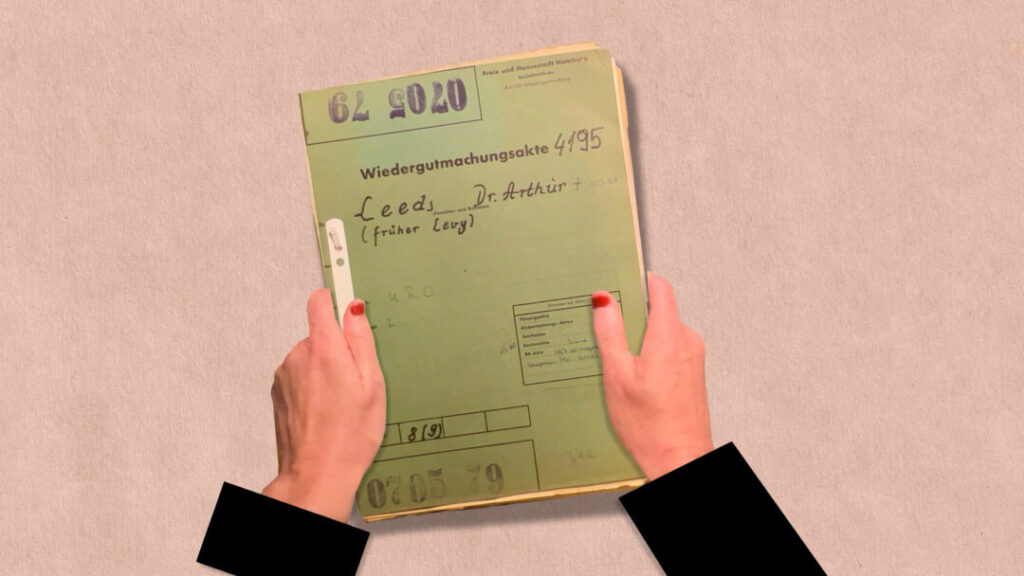

Das Interessante an Familie Levy ist, dass im Rahmen der Recherchen zur Zwangsarbeit in Wilhelmsburg zufällig auch die Wiedergutmachungsakten der Familienmitglieder auftauchten. In solchen Akten ist minutiös der Bearbeitungsverlauf von Anträgen auf Wiedergutmachung von Opfern der nationalsozialistischen Verfolgung festgehalten. „Mit diesen Akten hatten wir aber auch zum ersten Mal überhaupt einen Einblick in die Geschichten der Menschen“, berichtet Menk. Alle Informationen aus den Akten zu den Mitgliedern der Familie sind auf der Homepage des Projekts „Wer war Dr. Levy?“ zusammengeführt.

Ein „animierter Film aus Akten“

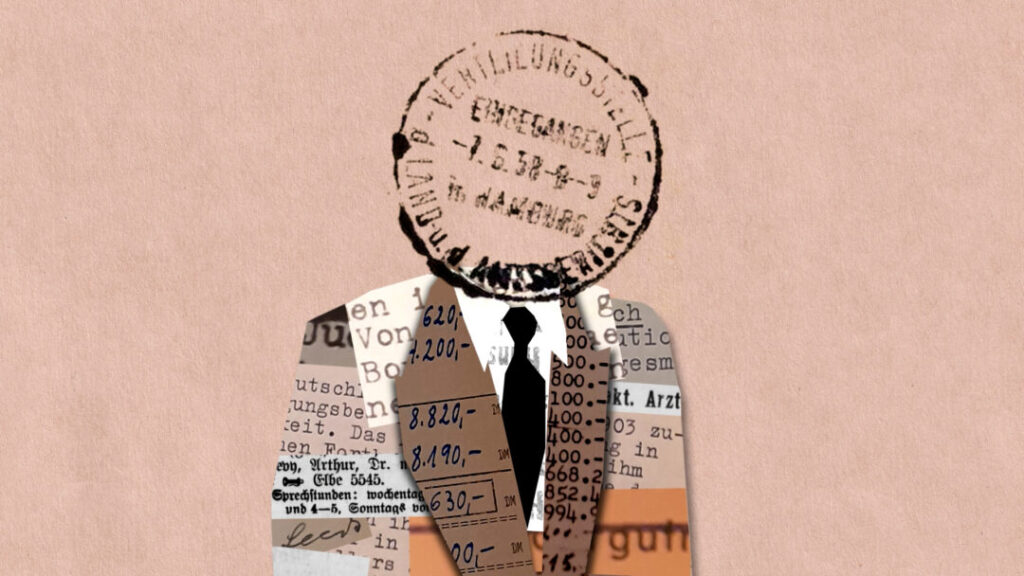

Nüchterne, bürokratische Fakten gibt es also genug über die Levys, ergänzt durch die wenigen subjektiven, emotional gefärbten Erinnerungen der Zeitzeug*innen. Was es aber nicht gibt, sind bildliche Zeugnisse der Personen und ihres Lebens. „Wir wissen nicht, wie Dr. Levy aussah“, sagt Sarah Gorf-Roloff, die die selbstgestellte spannende – und gleichzeitig schwierige – Aufgabe hatte, einen Film über Arthur Levy und seine Familie zu machen. ,,Mich beschäftigt die Frage, wie wir Geschichten von Ereignissen erzählen können, von denen wir keine Bilder haben“, erklärt die Illustratorin und Storytellerin. „Und wie kann ich Geschichte visualisieren, so dass man auch sieht, was wir nicht wissen?“ Herausgekommen ist ein „animierter Film aus Akten“, wie Roloff ihre Arbeit selbst nennt.

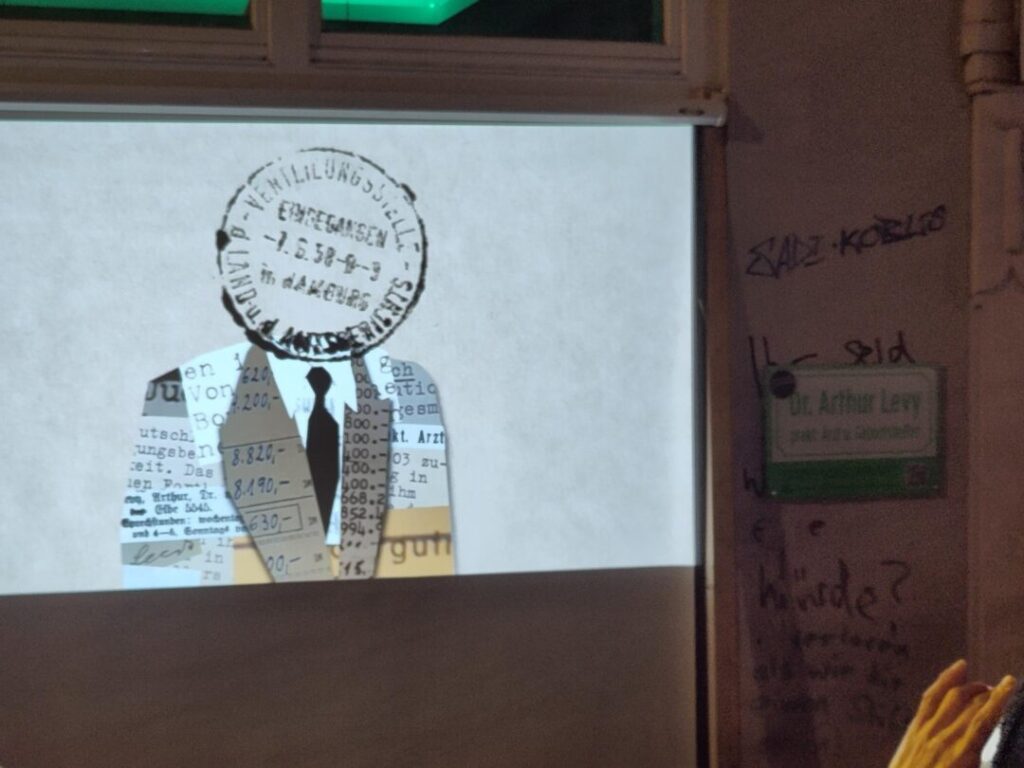

Dieser Film mit dem Titel „Wer war Dr. Levy?“ wird jetzt gezeigt. Auf der Leinwand zwischen der Leuchtreklame vom benachbarten Kiosk und „Baran’s Style Herren Friseur“ taucht immer wieder eine aus Aktenschnipseln zusammen-gesetzte Figur in unterschied-lichsten Situationen auf, während eine Stimme aus dem Off die wichtigsten Daten und Fakten aus den Akten erzählt.

Abb.: Sarah Roloff/Studio Ranokel

Als der Film zuende ist, wissen wir immer noch nicht, wie Dr. Levy aussah. Wir wissen nicht, ob er ein strenger Vater war oder ob er gerne tanzte. Wir wissen überhaupt immer noch nicht viel über die Levys. „Aber“, so bringt es Oliver Menk auf den Punkt, „wir wissen, sie waren echte Menschen mit einem echten Leben, hier in Wilhelmsburg“.

- Lehmann, Frank/Markert, Margret/Meinicke, Torsten/Westphal, Hermann, Zerbrochene Zeit – Wilhelmsburg in den Jahren 1923-1947, Verlag Dölling u. Galitz, Hamburg 1993, 240 Seiten (Das Buch ist leider vergriffen. Es kann aber in der Bücherhalle (z. B. am Vogelhüttendeich) ausgeliehen oder in der Geschichtswerkstatt in der Honigfabrik eingesehen werden. ↩︎

- Bollmann, Ulf/Lorenz, Gottfried/Rosenkranz, Bernhard, Homosexuellenverfolgung in Hamburg 1919 – 1969, Lambda Edition, Hamburg 2009. Das Buch ist erhältlich im Info-Laden der Landeszentrale für politische Bildung. ↩︎